医护人员为尿毒症患者测量下肢血压。

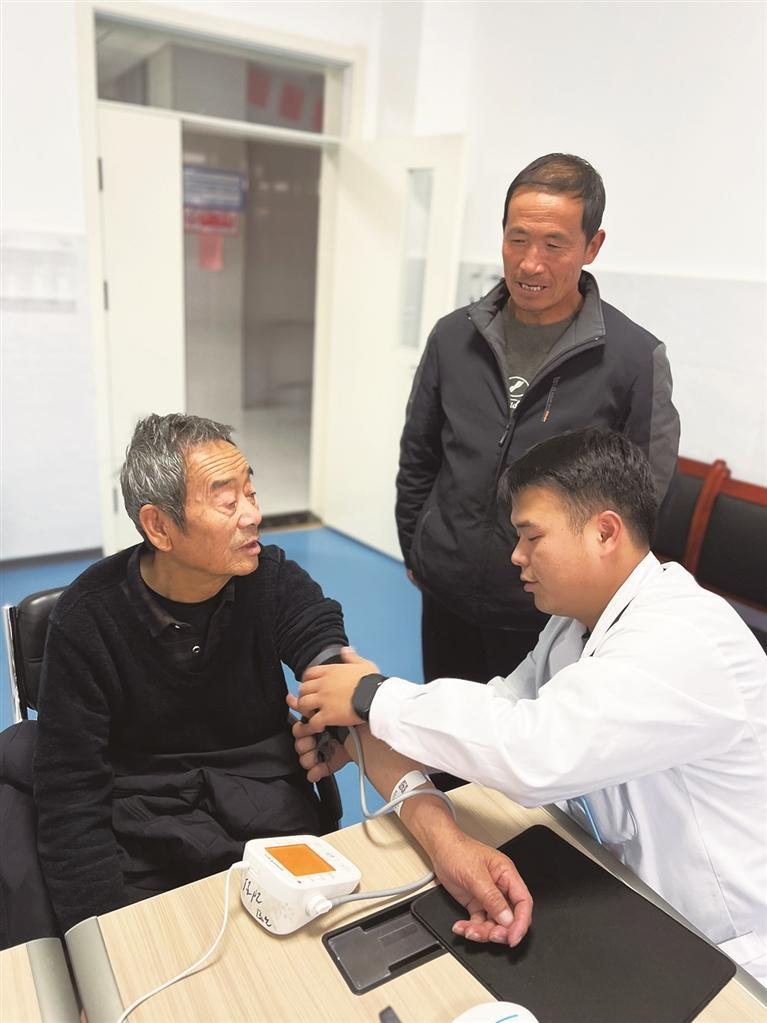

同心县医疗健康总院下马关分院医生给患者测量血压。受访单位供图

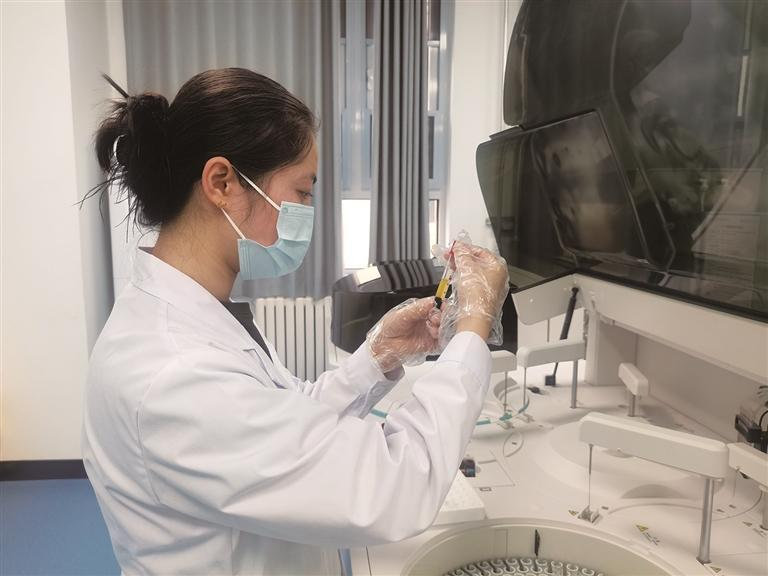

检验人员检测患者尿液。

村民在河西镇中心卫生院取药。

11月17日,冬日的晨光漫过同心县的戈壁沟壑,照在下马关镇村民马永鹏身上。他裹紧外套站在路边,手里攥着磨得发亮的透析病历本——过去3年,每周3次,他都要在这条路上等车,前往130公里外的吴忠市做血液透析。不过,自从下马关镇卫生院建立透析室后,他在家门口就能做透析,再也不用跑那么远的路了。

作为宁夏中部干旱带重点县,同心县地域跨度大,东部乡镇距县城最远达100公里,医疗资源“东薄西厚”让尿毒症患者陷入“透析远、负担重”的困境,慢性病、特殊疾病(以下简称“慢特病”)患者遭遇“购药难、跑断腿”的难题。2024年以来,同心县打出“建透析中心+优用药体系”组合拳,用实实在在的举措,让“长途奔波”的辛酸,变成“家门口就医”的温暖。

百公里奔波成历史 透析室建到了“家门口”

“到吴忠做透析,一年光坐车、吃饭就得2万多元,我这病就是在‘吃’家里的老本。”马永鹏无奈地说。

专项调研数据显示,同心县东部乡镇共有45名尿毒症患者,其中60岁以上老人占62%,多数患有高血压、冠心病等基础病。他们年均花在就医路上的时间超过200小时,有35%的患者因交通不便错过透析。

“不能让患者把生命耗在路上!”2024年9月,同心县委专题会议上,“在同心县医疗健康总院下马关分院(以下简称下马关分院)建设标准化血液透析室”的提议,得到一致通过。可真正推进时,难题接踵而至——血液透析室对场地、设备、人才的要求极高,绝非简单“搭个棚、摆几台机器”就能实现。

“水处理间必须独立,配液区要远离治疗区,院感防控的每一个细节都不能含糊。”宁夏医科大学总医院肾脏内科专家在下马关分院勘察时,拿着设计图纸蹲在地上标注。最终确定在门诊3楼东区划出600平方米空间,严格按照国家《血液透析中心基本标准和管理规范(试行)》施工。

今年3月工程启动那天,不少患者专程赶来,隔着围栏问施工人员:“咱这透析室,冬天能用上不?”

设备采购是“硬骨头”,人才培养是“关键棋”。下马关分院从医护团队中选出2名主治医师、5名护士,派往宁夏医科大学总医院进修。护士康晓琴回忆,初次接触透析设备时,连接透析管路都让她手心冒汗,老师手把手教她穿刺技巧,在模拟患者身上反复练习。“一次,‘患者’透析中突发心脏骤停,老师一边抢救一边讲解,我记了满满3页笔记。”2个多月时间,她参与了100余次临床实操。

为了让人才“留得住、能成长”,下马关分院还与宁夏医科大学总医院搭建“对口帮扶”桥梁,专家每月定期来下马关分院坐诊、带教。患者马玉花透析时出现严重低血压,驻点专家现场指导调整透析方案,向下马关分院医护团队讲解低血压应急处置流程。“以后不用跑县城了,专家直接来咱这儿,有啥疑难问题当场就能解决。”主治医师李蓉对患者们说,马永鹏忍不住插了句:“以后做透析,我早上能喝碗热粥再出门了?”一句话让在场所有人红了眼眶。

11月6日,在下马关分院,4台崭新的血液透析机完成调试,马永鹏成为第一位接受治疗的患者。躺在治疗床上,看着护士熟练地扎针、连接管路,他感慨道:“以前去吴忠看病,要早早出发赶车,现在镇上的医院就能做透析,一年能省不少路费呢!”

不到一年时间,一座标准化透析室就从图纸变为现实。据测算,该透析室年服务能力达2300余人次,可完全满足同心县东部乡镇45名尿毒症患者的治疗需求,首年就能为患者人均节省开支9000余元。更重要的是,它填补了同心县东部乡镇血液透析服务的空白,让“在家门口透析”从遥不可及的梦想,变成触手可及的现实。

摸排患者用药需求 村医上门送“平价救命药”

“金大夫,我老伴杨梅兰的罗沙司他快吃完了,还得去银川买吗?”2024年冬天,河西镇李沿子村村医金柱接到村民的电话,心里沉甸甸的。他知道,慢特病患者部分特殊药品在县域内断供,患者得频繁往返银川、西安等地购药,加上异地药价高、报销比例低,让不少家庭雪上加霜。

“必须打通药品供应‘最后一公里’!”今年以来,同心县卫生健康局牵头开展专项调研,走访了166名慢特病患者后,一套“三级联动+五统一”机制应运而生。像金柱一样的村医成为这套机制的“第一哨”。每天,他都会把患者的用药需求记在笔记本上:“李叔的氯硝西泮剩3盒了,王婶需要沙美特罗替卡松,这些都是县里买不到的,得赶紧报上去。”小到降压药剂量,大到特殊管制药品,都会精准填入清单,第一时间上报乡镇卫生院。

“我们就像信息处理器,汇总后统一报给同心县医疗健康总院中心药房,10月份光慢性病用药需求就有27种。”河西镇中心卫生院药房主任贺文杰每天都会核对各村上报的需求清单。而在同心县医疗健康总院,药剂科科长马晓芳展示着新到的药品:“通过集中采购,沙美特罗替卡松单价从278元降到了159.79元,再加上医保报销,患者自付只有40多元。”

为了保障药品供应稳定,同心县医疗健康总院中心药房推行“五统一”管理:统一目录,动态纳入慢特病常用药和特殊药;统一采购,通过带量采购压减药价;统一储备,重点存易短缺、需管制的药品;统一监管,全链条跟踪药品流向;统一配送,定期把药送到乡镇卫生院。“以前基层卫生院常出现患者就医没药的情况,现在有了统一储备,再也不用白跑路了。”马晓芳说。

针对目录外的“救命药”,同心县医疗健康总院中心药房还开通了绿色通道。今年4月,兴隆乡李堡村癫痫患者小李需氯硝西泮,乡镇卫生院上报后,中心药房立即启动临时采购程序,简化流程、特事特办,两天就把药送到了小李家里。“以前买药得去银川,来回要1天,现在村医直接把药送上门,太方便了。”小李的父亲激动地说。

在乡镇卫生院取药时,杨梅兰的丈夫看着报销单算了算:“罗沙司他医保报销后,每月自付232元,比以前省了2000多元。”截至2025年10月,同心县“三级联动+五统一”机制已摸排用药需求265种,解决213种,年均为患者节省异地购药附加成本近60万元。

专家下沉传帮带 培养带不走的医疗队伍

“只要能活着,再难都得扛”——这句沉甸甸的话,曾是很多重病患者的心声。在同心县,166名慢特病患者不仅在与时间“赛跑”,更在路费和断药的焦虑中计算着生计。

改变,源于一套精准回应痛点的系统方案。“建中心”与“通药路”,如同车之两轮、鸟之双翼,共同托起了基层医疗的薄弱环节。

无论是下马关分院透析室图纸上的第一条线,还是“三级联动”清单上记录的第一种药,都源自一次次入户走访中听到的“最难”与“最盼”。正如下马关分院院长宝永江所言:“建透析室前,我们和患者聊了几十次,他们说的每一句‘难’,都是我们工作的出发点。”

破解医疗难题绝非“单点发力”。透析室的建设,是场地、设备、人才环环相扣的“硬基建”;而药品保障体系,则是信息、采购、配送层层衔接的“软基建”。两者共同构成了让服务不“碎片化”、让患者不“白跑路”的健康闭环。

同心县未曾止步于“建起来”和“通上药”。通过“对口帮扶”培养带不走的医疗队伍,通过动态目录和绿色通道应对变化的需求,这里的健康服务,既要解群众的“近忧”,更要谋长远的“底气”。

临近中午,下马关分院透析室里,马永鹏正和其他患者聊天;河西镇卫生院的取药窗口前,村民们正有序排队取药。一座透析室,一套用药机制,为这片土地注入了坚实的希望。未来,随着基层医疗网络的持续巩固,更多这样的温暖变革将继续发生,在家门口享有便捷优质的健康服务,将成为每名同心人触手可及的现实。(宁夏日报报业集团全媒体记者 张晓慧 文/图)